こんにちは。

あるいはこんばんは。

ゲームブック総合サイトの管理者です。

今回は表題の通り

- ゲームブック

- CYOA

- ペーパーアドベンチャー

- ノベルゲーム(ビジュアルノベル・サウンドノベルとほぼ同義)

について違いを述べたいと思います。

なぜいまさらそのようなことを述べる必要があるのか。

どれも選択肢を含む物語という点では同じです。

ところがその中身は相当異なるからです。

例えば同じ「漫画」という作品であっても、ゴルゴ13の様な劇画とガラスの仮面の様な少女漫画では読者層がまるで異なるでしょう、と。

で、この読者層の違いというのはマーケットでは非常に重要なファクターであるのは周知の事実です。

また一方で、ジョジョの奇妙な冒険と鬼滅の刃は

- 吸血鬼や鬼と言う不死の存在

- 不死はもとは人間

- 太陽光や波紋、日輪刀で不死は消滅可能

- スタンド攻撃や血鬼術と言う超能力の描写

- DIOや無惨と言うラスボスの存在

- ホリーさんや禰豆子を助けると言う主人公の目的

- 呼吸により主人公側サイドの者は能力を高められる

というように、相当の共通項があるにも関わらず全く別の作品に仕上がっていると言ったように。

つまり要素が同じでも全く別のものであるということについては

- ゲームブック

- CYOA

- ペーパーアドベンチャー

- ノベルゲーム

などについても同様に違うということなんですね。

そのへんを整理します。

ゲームブック

筆者はその名を冠した総合サイトを管理しているのですが、筆者は必ずしもゲームブックの事を熟知しているわけでも、推しているわけでもありません。

ただ、選択肢を含む物語という点では日本では一番インパクトのある名称です。

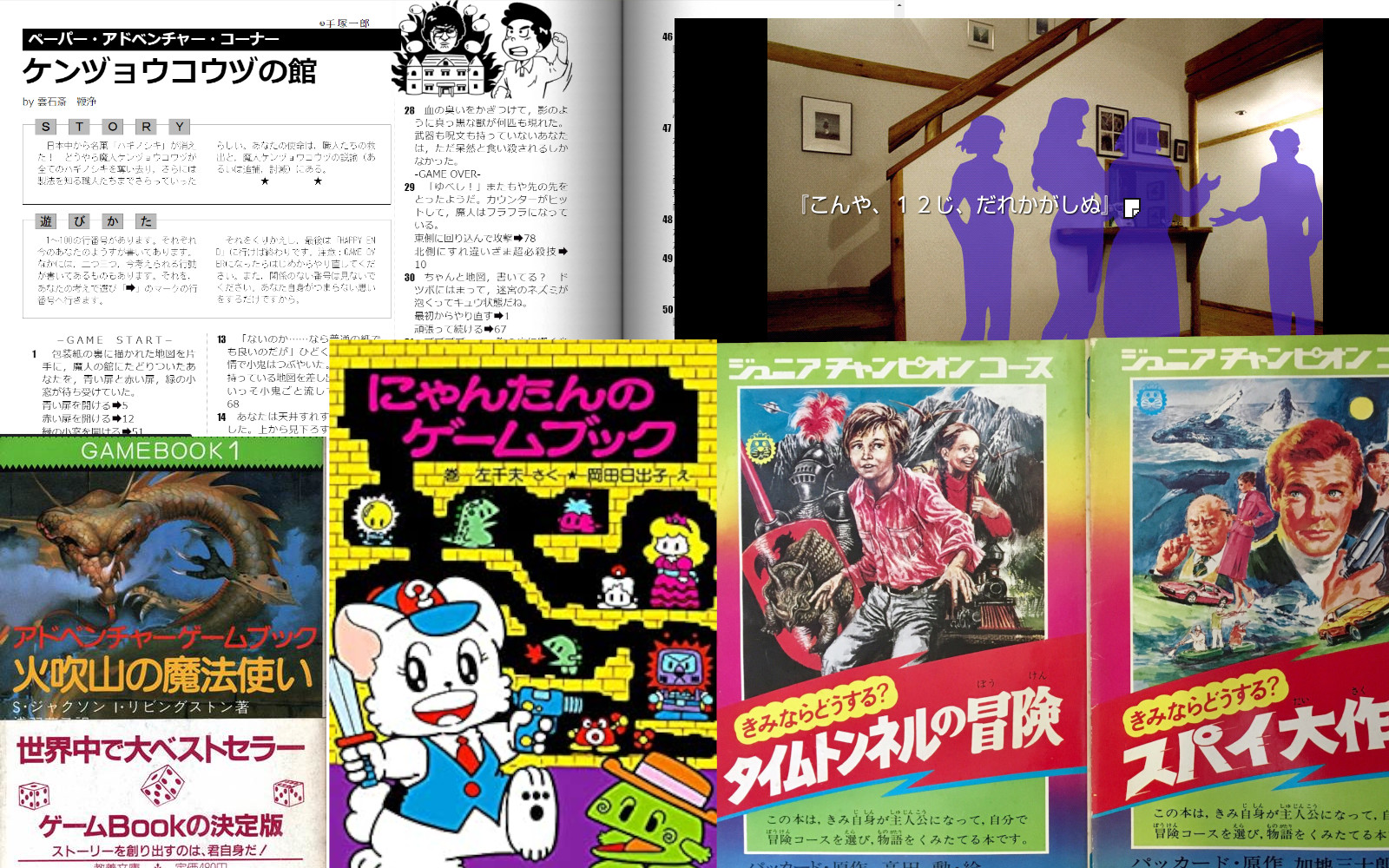

歴史・沿革と言うのも言葉やジャンルには重要で、ググれば検索一位に現れるのが「火吹山の魔法使い」

これは1984年8月25日イギリスで、TRPG愛好家であるスティーブ・ジャクソンとイアン・リビングストンによって書かれました。

好調だった「火吹山」に続いてファイティング・ファンタジーと言うシリーズレーベルを立ち上げて次々と作品を世にリリース。

世界各国で翻訳版が出され、日本ではファイティング・ファンタジーシリーズの累計は300万部に上ると言われています。

ここで大事なことなので、もう一度繰り返します。

TRPG愛好家によって最初のゲームブックが制作されたという点です。

TRPGはご周知の通りサイコロを使っていわゆるガチャの様な効果・興奮をプレーヤーにもたらします。

RPGの一種なので戦士や魔法使いがゴブリンやオークと戦います。

極論すると、そう言う描写を含むものが大変多いということです。

もちろん様々なジャンルのものが存在しますが、恋愛ものは非常に少ない。

これは後述するノベルゲームとは好対象ですらあります。

歴史というものは物凄く影響するものだと改めて実感できる様相であります。

CYOA

ゲームブックが生まれる以前1976年にアメリカで出版されたのが始まり。

正式名称はChoose Your Own Adventure。

直訳すると「己自身の冒険を選べ」

日本名では「きみならどうする?」

選択肢を選ぶことが重要視されています。

作品ジャンルとしては「児童用」というのが色濃く反映されています。

もちろん上記のゲームブックで触れたように、TRPG要素を持ち合わせず、児童ジャンルではない作品であってもCYOAと言われたりします。

ところがCYOAは登録商標なので、出版社が作品にその名を使うことが出来ないんですね。

日本でもCYOAって言われてもピンときません。

そのため選択肢を含む物語は日本では「ゲームブック」と呼ばれることが多いわけです。

ペーパーアドベンチャー

上記ゲームブックとは全く別のところで電波新聞社の月間マイコンベーシックマガジン(通称:ベーマガ)の企画として手塚一郎氏により紹介されたのが「ペーパーアドベンチャー」

紙面の都合もあり、短く単純な状況説明と選択肢が描写された、多くとも100パラグラフ程度の作品ではありましたが、当時としては画期的なため、人気を博しました。

手塚一郎氏はゲームブックの存在は知らずに独自に考えたということなので、TRPG要素は含んでおらず、脈略もなくバッドエンドを迎える作品も多いのが特徴。

筆者の「選択肢を含む物語」でのデビューもこちらのジャンル。

ゲームブックよりは簡略化されたものです。

近年プロモーション企画としてジョージアのゲームブックがありましたが、内容としてはペーパーアドベンチャーの方がより近いと言っていいでしょう。

ま、でもこれもネームバリューも加味されて「ゲームブック」と表現するウェブメディアがよく散見されました。

ノベルゲーム

日本初のコンピュータ用アドベンチャーゲームフォーマットです。

日本でのGoogleトレンドでは似た概念のサウンドノベルやビジュアルノベルよりも上位です。

何度も筆者はブログで語っていますが、一応ここでもそれらの違いを述べておきます。

サウンドノベル

現スパイク・チュンソフトが弟切草と言うこのフォーマットの日本初作品をリリース。黎明期の「かまいたちの夜」が有名。登録商標なので他社はこの名称を使えない。

ビジュアルノベル

アクアプラスのLeafと言うアダルトブランドでサウンドノベルと同等フォーマット作品に使われた名称。「雫」「痕」「To Heart」が著名。そのため黎明期はエロゲーが多いイメージを持たれた。一度コナミが商標登録申請するも特許庁が拒絶査定したため、どの企業でもこの名称を使える状態が続いた。2014年に金杉肇氏により商標登録済み。とりわけ海外ではこの名称が著名。現在では日本でもエロゲーのイメージはかなり弱まっている。

ノベルゲーム

このフォーマット作品をリリースする上で上記の名称を使うことに懸念され使われ始めた。便利なので広まり、日本ではこの名称がメジャーになった。これまで述べた様なな歴史背景があるため、ノベルゲームは「かまいたちの夜」や「雫」などの影響を受けてホラーや美少女ゲームなどのジャンルが多い。

総括

つまり3者はすべてノベルゲームと言って差し支えないもので、海外ではVisual Novelと表現すれば通じるよって話です。

電子紙芝居とも言われ、背景に立ち絵と言う表現で表される登場人物が立ち代わり入れ替わり表示され、彼らと疑似会話を選択肢を選ぶことによって読み進めます。

物語は選択肢によって分岐するものもありますが、流れにあまり影響しないものも多くあります。

画像だけではなくBGMが流れることが一般的。

効果音がなったり、キャラが喋る演出が施されている作品もあり、文字通りビジュアルでサウンドのあるノベル、進化した小説と言えるでしょう。

小説と映画・ゲームブックとノベルゲーム

このように、同じ「選択肢を含む物語」と言っても、4者には著しい違いがあります。

フォーマットによって特異な表現方法や特性というのもあります。

例えば小説と映画。

映画のほうがお金も人でも莫大にかかり、優れた作品を作れそうなイメージはあります。

確かに世に与えるインパクトでは映画のほうが大きいでしょう。

鬼滅の刃は漫画が原作ではありますが、映画のほうが遥かにメディアで触れられることが多く、歴代一位の興行収入を超えるかと煽られている記事がネットに溢れています。

ただ純粋に表現方法に着目してみると映画が人間に伝えられるのは視覚と聴覚です。

人間の五感は

- 視覚

- 聴覚

- 触覚

- 味覚

- 嗅覚

があるわけですが、触覚・味覚・嗅覚は映画では正確に伝えることが苦手です。

典型例はエヴァQのディストピア飯。

人類はまだ誰も食べたことのないこの食事。

映像から人がイメージ出来るのは今まで食べてきた事がある者のみ。

なのにシンジくんは黙々と食べるだけ。

食レポしてくれるわけじゃないし、旨いともまずいとも言いません。

どんなふうに旨いのか、或いはまずいのか。

シンジくんがそう言ってもいいですけど、映画としては尺の都合もあり、描写にそこまで時間を割けるわけではないでしょう。

これが小説ならどうか。

文章のみで表すので、リアルタイムで視聴が進む映画とくらべ、時間制限に非常に余裕があります。

まず匂いを記述することが出来ます。

まるで匂いがしない、或いは炊きたてご飯のような匂い、味噌汁の匂い、フライドチキンの匂い、野菜の青臭い感じ。

スプーンで掬うときの手に伝わる感触を記述もできます。

ペースト状なのか、液状なのか、硬いのか柔らかいのか。

味覚も映画よりはもっと伝えることが出来ます。

甘い辛い塩っぱい酸っぱい苦いコクが有る濃厚歯ごたえ蕩ける……。

実は小説は映画以上に触覚・味覚・嗅覚を読者に伝えることが可能なのです。

そこで思うのはゲームブックやCYOAが選択肢を重要視している反面、ノベルゲームはさほど重要ではないと言うところ。

もちろん全ての作品がそうではありませんが、ノベルゲームには2択が提示されどちらを選んでも、結局物語の流れに大差ないと言う作品も多い。

イラスト・音響でノベルゲームは表現力がありそうでも、文章メインのゲームブックの方が表現力が豊かである場合もままある、というのが筆者の仮説です。

まとめ

ゲームブック・CYOA・ペーパーアドベンチャー・ノベルゲーム。

各々のフォーマット内であっても、漫画同様ジャンルというものがあり、千差万別の作品を制作することが可能であろうと推測されます。

ただそれぞれ歴史があるので、ゲームブックはTRPG、ファンタジー系が多い傾向があり、ノベルゲームはホラーや恋愛系が多いと言う傾向があります。

そのため読者層がまるで異なると思われますので、それに応じたマーケティングが必要だろうなと思います。

逆にゲームブックで恋愛もの、ノベルゲームでTRPGと言う作品を敢えてリリースするのもまた一興と言えるかもしれません。

いずれにせよこれらのフォーマットのますますの発展を祈るばかりです。

コメント